- 证券日报官网

- |

- |

- 证券日报电子报手机版

| ||

| ||

|

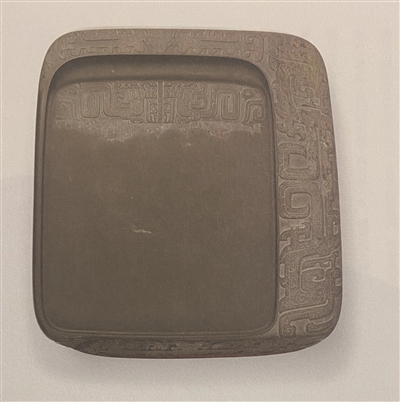

西周青铜纹饰砚

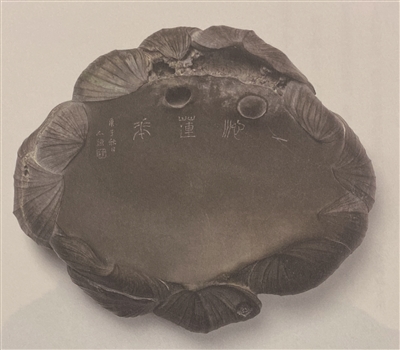

一池莲花砚正面

一池莲花砚反面

苏州自宋明以来,就一直是东南都会,经济发达、交通便利、文化繁荣、教育昌明、风物清嘉。其器具服饰、室庐园林,以精致典雅见长,被统称为“苏作”或“苏式”,引领时尚,用作法式,传承久远。

明中叶后,江南一带文人士大夫逐渐在居住环境、日常生活等方面追求舒适和韵致,于是陆续有许多有关养生和器物鉴赏的著述出现。他们还亲自参与设计、布置,甚至创作。不求宏大,只求精致;鄙视豪侈,赞赏简洁;反对繁缚,推重古雅天然。工艺匠作,多依此为准绳、标杆,发挥才情,创新改革,精益求精,凸显浓厚的地域特色,成为江南文化的重要组成部分。

历史上艺人和文人合作的事例举不胜举,从刻砚这一工艺来看,灵岩山下的㠛村砚已有千年以上的历史了,因其砚多用于实用,故未有详细的能工巧匠记载。在清康熙、雍正间,阊门内专诸巷有顾二娘,曾是制砚史上最杰出的一位名家,人们尊称她为“顾大家”(“家”音“姑”,“大家”为对妇女的尊称)。当时黄莘田(名任,字莘田)在广东高要县任县令,端溪在其所辖,得积蓄许多端石,尽付顾二娘制砚,曾有十砚最为其珍爱。莘田为闽人,闽中薛氏、董氏、林氏诸刻砚名手皆出于顾家门下,此或为莘田所荐引。黄、顾二人的合作,弘扬了吴地文化。

如今砚台的实用功能逐渐在减弱,而玩赏、摆设、收藏的功能在增强。人们对砚台的石质石品、造型设计、刀工磨工、递藏题咏、盒盖配置等自然也愈来愈讲究和重视了。而端石在制砚的材质中为最佳,发墨快,不损笔,润泽细腻,品色繁多,历来最受使用者和收藏者青睐,为四大名砚之首。这次展出的作品也以端石为主,兼有少量的红丝砚、㠛村砚等。

我与赵华新相识已有十余年,见其所刻文房杂件多有灵气,问其是否会刻砚,答曰:“能。”赵华新少年时随其叔父学艺,后曾为同行捉刀多年。我觉得他是可造之才,提出刻一批砚台,二人合作,他表示愿意,并拜我为师。与之约:“我先视石命题,你按式样斫刻。以后你也可以自己创新,经我品评认可。不合意者或修改,或弃之,合意者由我题写砚铭,再配置盒盖后方算完成。”并为其取艺名“石樵”。关于我们师徒二人近十年间陆续创作的这些砚台,有几点我要说明:

一、我们合作的所有砚台都系创作而成,凡有参照借鉴于古代器物、图纹者,作品说明文字中皆写明出处。

二、砚台题铭有我自作诗文,也有与佛典相关内容和古人诗文,因为创作时就取材于此,相配最为切合,如“雨花砚”和“蜀道难砚”等。有些砚,尤其是小型砚,因为不宜字多,故多题成语、成句。取材于商周器物的十余方砚,因年代久远,以文句古奥为宜,故题写者多摹写金文吉语或书录《诗经》《论语》中语。时代相近,可发遐想。

三、所有作品的造型、花纹、铭文、印章皆由石樵手工刊刻,完全保持传统的手工艺术品制作工艺。有些像生动植物皮壳,往往用特殊的刀法表现其真实感,这些地方就不再打磨,为免效果模糊,这也是石樵的苦心孤诣之处。

四、铭文一般字较小,刻画也浅,所刻部位十分审慎。因为砚材大多是优质端石,故字不易损坏,这样也不会影响对材质的观赏,惜石如金。

五、每方砚都刻有“石樵”印章,以创品牌和防伪,也是秦汉以来“物勒工名”的传统。

六、每件作品的赏析文字由邱文颖博士撰写,她是研究文房用具的学者。这次的治砚集《致广大 极精微——华人德赵华新师徒治砚作品集》由装帧设计名家周晨先生精心设计。

我与赵华新跨界合作是两种传统艺术融合创新的尝试,我曾向苏州市文联立项申请了经费,用以举办展览和出版作品集。数年中,也得到了苏州市文联以及书协的大力支持,在此,谨向帮助过我们推介这项治砚实践的诸多朋友表示衷心感谢!(文/华人德)

扫一扫,即可下载

扫一扫 加关注

扫一扫 加关注

喜欢文章

给文章打分

0/

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net