- 证券日报官网

- |

- |

- 证券日报电子报手机版

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

|

孔维克,1956年生于山东汶上县,祖籍曲阜。全国政协第十二、十三、十四届委员,中国和平统一促进会第六、七届、八届理事,民革中央第十二、十三届中央委员,世界孔子后裔联谊会副会长。北京大学文化艺术研究所名誉所长,中国国家画院研究员,中国画学会常务理事,民革中央画院院长。

孔维克 秋雨疏林图 136cm×68cm

纸本设色 2014年

孔维克 小园清风 136cm×68cm

纸本设色 2014年

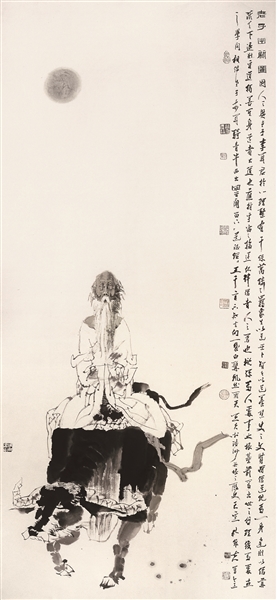

孔维克 老子出关图 198cm×96cm

纸本设色 2020年

孔维克 唐宋八大家 200cm×200cm 纸本设色 2025年

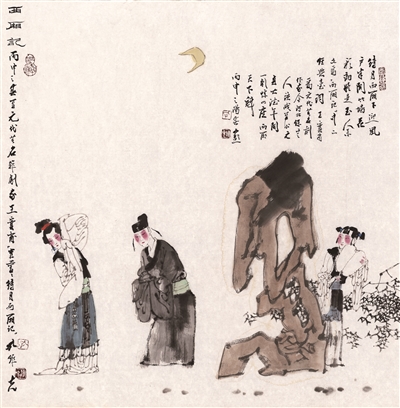

孔维克 西厢记 68cm×68cm 纸本设色 2016年

中国人物画作为传统艺术的重要载体,承载着历史、文化与哲学的多重内涵。在当代语境下,如何实现传统与现代的对话、形式与精神的统一,成为艺术家要面对的核心命题。孔维克作为当代水墨艺术领域的代表性画家,以其深厚的文化积淀与创新实践,为这一命题提供了独特的答案。他的创作呈现出多维探索的学术格局,既包含他为之倾情的孔子文化系列创作,《公车上书》《孙中山先生在青岛》《日本遣唐使》等以民族历史叙事为核心的大型主题性创作,又涵盖《乡会图卷》《咱与国旗合个影》《雪野大川进行曲》等聚焦当代现实题材的力作,这种从历史纵深到当下现实的跨时空观照,彰显了艺术家“致广大而尽精微”的文化自觉。

“古典人物画”这一概念,既涵盖创作选题,也包括与之适配的表现手法。古代画家绘制历史人物作品,是一种由来已久的传统。在当代,不少人物画家同样热衷于创作古代题材的小品人物画,不过大多将其作为一种排遣兴致、用于笔墨应酬的小品创作。而孔维克通过对古代高士、仕女等经典题材的再造,在历史褶皱中激活了儒家精神与文人理想的当代转换,使千年笔墨传统在解蔽与重构中完成了从“文化基因”到“视觉语法”的范式转型。他站在当代视角审视传统文化,以现代思维整合传统笔墨符号,在画面意境开拓、形式构成、线条组织、用墨施色等方面进行了个性化探索,在古人、今人都反复重复画过的题材中开辟新意境、呈现新面貌,为中国画人物题材的现代转型提供了具有方法论价值的实践样本。

儒家思想作为中华传统文化的核心组成部分,深扎于民族文化的土壤之中,成为一种独特的文化基因。步入当代社会,儒家精神和传统文人理想在新的时代背景下发生了转译。古典人物画创作也在这一文化转译的浪潮中,承载着新的时代使命,成为传播经典思想的艺术媒介。孔维克的创作始终围绕一个核心命题:如何在当代艺术语境中激活传统文化的生命力,推动实现文化基因的当代转译。

孔维克画古典人物题材,从不满足于表面的故事叙述,而是深入典籍,从经史子集、诗词歌赋中挖掘那些被岁月尘封的人物和故事。每一张作品他都严谨对待,无论是儒家经典里的圣贤,还是文人墨客笔下的传奇人物,精心设计典型造型,反复斟酌场景细节,以经典情节、典型形象赋予传统文化新的生命力。如在《高士图》《姜公垂钓图》等作品中,他将古代文人的超脱精神与当代社会的个体反思相联结,画面中的人物虽身着古装,但其神态与场景设计暗含现代人对“诗意栖居”的向往。在《老子出关图》的画面中,老子神态悠然,目光深邃,仿佛蕴含着对世间万物的洞察,传达出道家顺应自然、无为而治的文化思想。在当代社会,这种对内心宁静与精神富足的追求,正是“修身”思想的延伸。

在形式语言的嬗变中,中国人物画始终保持着与东方美学的血脉传承。这种传承渗透于审美观念、文化内涵,更体现在对绘画技法的延续性探索上。孔维克的艺术创新不仅体现为对传统文化内核的转译,更在于对传统笔墨、构图与色彩的突破性重构,形成了一种兼具东方意蕴与现代美感的视觉语言,为当代艺术的发展开拓出极具鲜明特点的审美路径,并造就了他兼具东方书写性与现代表现力的个人话语体系。

孔维克以独特的线性语言实现了传统笔法的创造性转化。他对传统绘画的“十八描”加以当代化诠释,在古人提炼的古装人物程式化线描范式的基础上,进行强化与组合,由此创生出一种别具一格的高古韵律美。此外,其线条的质量建立在对书法美学的深度参悟之上,通过驾驭淡墨线条的韵律变化——提按顿挫间见筋骨,转折疾徐中显气韵,既精准塑造人物躯体结构,又使衣纹褶皱成为流动的墨韵诗行。

孔维克的另一创新性在于,巧妙地把传统绘画“计白当黑”理念,转化为平面构图里的点、线、面元素,产生了强烈视觉冲击力,这就与古代人物画及当代不少古典题材的人物画相比,凸显出极强的艺术个性。通过这种转化,打破常规构图,让画面不再局限于静态瞬间,而是生动呈现动态过程,并让绘画叙事更具连贯性与生命力。四条屏《高士图》布局经营颇有意味,严子陵、刘伶、陶潜、林逋四位隐士各据一屏,但画家为四屏设置了通用的配景。画面中部古朴苍劲的梅花,下部的枯荷、墨竹以及整体处理的墨色块面,将四条屏串联成一个有机的整体,这种处理突出了每位隐士的性情气质,又表达了贯穿其中的隐逸文化内核。这些创作实践将传统留白从画面经营策略转化为哲学思考的载体,使“无画处皆成妙境”的传统理念获得了当代艺术语言的全新阐释。

在色彩方面,孔维克的设色体系以“古雅”为审美核心,通过降低色相饱和度的方式实现视觉意象的沉淀,在规避浮艳媚俗的同时,构建出具有历史纵深感的东方美学色谱系统。

孔维克的古典人物创作实践,为中国人物画的当代转型提供了重要启示。他通过双重维度的深度掘进——在文化基因层面以当代思维解码儒家精神谱系,在形式语言层面以视觉现代性重构东方美学范式——构建出传统艺术向现代转型的探索路径。其创作既非简单的图式翻新,亦非盲目的观念移植,而是通过对笔墨语言形式的解放与重组,将古典人物画的“逸品”传统转化为具有当代认知维度的视觉审美。在全球化与本土化的文化张力场中,孔维克的创作路径证明:中国画的创新并非对传统的背离,而是通过激活其内在生命力,使其在当代语境中呈现新的诗意、创造新的艺术样态。(文/张肖萍)

扫一扫,即可下载

扫一扫 加关注

扫一扫 加关注

喜欢文章

给文章打分

0/

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net