- 证券日报官网

- |

- |

- 证券日报电子报手机版

|

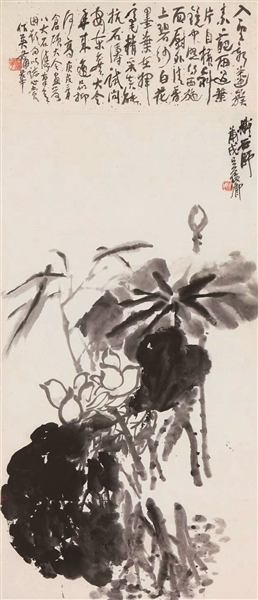

[清]吴昌硕 荷花图轴

102cm×54.5cm 纸本墨笔

吴昌硕(1844—1927),原名俊,字昌硕,号缶庐、苦铁等,是中国近代集“诗、书、画、印”于一身的艺术大家,被誉为“后海派”代表人物。他与荷有难以割舍的深厚情缘,不仅体现在其艺术创作中,也直接反映在其自号“破荷亭长”上,并常在画作上钤印“破荷”“破荷亭”“破荷亭长”等印。从这些独特的自况名号中,可窥见他对荷花特别的偏爱。

吴昌硕对荷花的偏爱,或许与他坎坷的仕途经历密不可分。他出身书香门第,自幼受家学熏陶,苦读诗书,志在入仕。同治四年(1865),他21岁考中秀才,由此踏上仕途。然而,在近三十年的岁月里,他辗转于苏州、杭州、湖州、扬州等地,长期以授馆和游幕为生,生活拮据,主要依靠笔耕墨耘勉强度日——这也是当时许多落魄文人的无奈写照。

在充分汲取前人精髓的基础上,吴昌硕融入自身对艺术的独特理解与创新,其核心在于“以书入画”——将“草篆”的笔法、墨法、结构与章法巧妙融入绘画。他在《为诺上人画荷赋诗长句》中点明:“离奇作画偏爱我,谓是篆籀非丹青。”对他而言,画荷如同书写篆籀:画荷叶时,运用篆书线条的厚重古朴,辅以枯湿相间的笔法,表现荷叶的质感与生命力;画荷花时,则以草书的灵动笔触勾勒花瓣,赋予其动感与韵律。这种独特的融合,使其画荷作品蕴含金石气,线条更具弹性与力度,画面节奏与韵律感尤为突出。

这与其提出的“苦铁画气不画形”艺术理念一脉相承。他将“气”置于核心地位,认为“气”是贯通画面形象的内在结构,能使各部分呼应顾盼,令笔墨焕发神采。为达此境,他运笔时注重节奏律动,力求笔意与形象契合,将作画心境、平生修养与性情,悉数融入“气”的运行之中。因此,尽管其画荷常题“拟某某笔意”,实则不拘泥于形似模仿,而是在广纳博收后,形成了粗笔大抹、乘兴而发、不求形似、不事雕琢、水墨氤氲的个人风格。(文/张伟)

扫一扫,即可下载

扫一扫 加关注

扫一扫 加关注

喜欢文章

给文章打分

0/

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net